纳米催化研究取得进展

- 时间:2011-12-21 03:36:22 来源:合肥微尺度物质科学国家实验室|http://www.hfnl.ustc.edu.cn

合肥微尺度物质科学国家实验室(筹)原子分子科学研究部黄伟新教授研究组与理论与计算科学研究部杨金龙教授研究组合作在纳米催化研究领域取得进展,以暴露不同晶面的Cu2O纳米晶为模型催化剂,揭示了晶面控制的催化剂纳米粒子表面再构和催化性能的新概念。研究结果发表在化学研究领域国际著名期刊Angew. Chem. Int. Ed. 50 (2011) 12294。

固体催化剂的活性组分一般是暴露不同晶面的纳米粒子,而多相催化反应大多数在高达几百摄氏度的温度和高达几百个大气压的压力下进行,因此在多相催化反应过程中催化剂纳米粒子通常会发生表面再构,形成在多相催化反应条件对应的热力学稳定表面结构。如何控制催化剂纳米粒子表面再构过程和再构表面结构是制备高效纳米催化剂的挑战之一。

黄伟新教授研究组利用只暴露{111}晶面的Cu2O纳米八面体和只暴露{100}晶面的Cu2O纳米立方体为模型催化剂并研究它们在CO氧化反应中的催化行为(图1),发现了Cu2O纳米晶在CO氧化反应过程中发生表面再构形成CuO薄膜,并且Cu2O纳米八面体表面的CuO薄膜表现出远高于Cu2O纳米立方体表面的CuO薄膜的催化性能。它们催化CO氧化反应的表观活化能分别为73.4±2.6 kJ/mol和110.0±6.4 kJ/mol。这些实验结果充分说明在相同的CO氧化催化反应条件下,Cu2O纳米晶表面再构过程及再构形成的CuO薄膜结构和催化性能受到Cu2O纳米晶表面结构的控制。

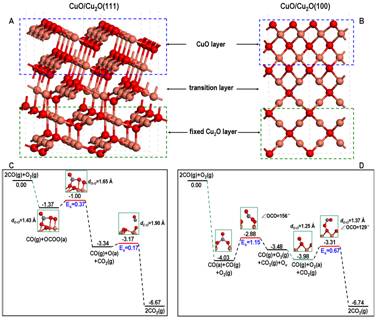

为深入理解上述实验结果,与杨金龙教授研究组合作进行了理论计算研究,通过在Cu2O(111)和Cu2O(100)表面构筑CuO薄膜,并研究CO催化氧化反应机制(图2)。结果表明优化后的CuO薄膜表面结构依赖于Cu2O基底结构,Cu2O(111)表面生长的CuO薄膜表面暴露配位不饱和的Cu原子和O原子,而Cu2O(100)表面生长的CuO薄膜表面仅暴露配位不饱和的O原子。理论计算结果也表明Cu2O(111)表面生长的CuO薄膜表面催化CO氧化反应的活化能要远低于Cu2O(100)表面生长的CuO薄膜表面催化CO氧化反应的活化能,很好地支持了实验结果。因此通过实验与理论计算合作,证实了催化剂纳米粒子初始表面结构和再构表面结构之间的关联,揭示了晶面控制的催化剂纳米粒子表面再构和催化性能的新概念,为新型高效纳米催化剂的设计提供了新思路。

图1. 初始(c-Cu2O)和再构(CuO/c-Cu2O)的氧化亚铜纳米立方体的SEM图;初始(o-Cu2O)和再构(CuO/o-Cu2O)的氧化亚铜纳米八面体的SEM图;初始和再构氧化亚铜纳米晶催化CO氧化反应活性;CuO/c-Cu2O 和CuO/o-Cu2O催化CO氧化反应Arrhenius曲线。

图2. 优化的CuO/Cu2O(111) (A)和CuO/Cu2O(100) (B)表面结构; CuO、Cu2O(111)表面催化CO氧化反应机理(C)和CuO、Cu2O(100)表面催化CO氧化反应机理(D)。

黄伟新教授研究组与杨金龙教授研究组还合作研究了晶面依赖的氧化亚铜纳米晶还原性能(J. Phys. Chem. C 114 (2010): 6676; RSC Advances 1 (2011): 1200)、氧化溶解行为(Langmuir 27 (2011): 665)和配位氧化溶解-沉淀行为(J. Phys. Chem. C 115 (2011): 20618),以氧化亚铜纳米晶为模型催化体系较系统的阐述了晶面依赖的氧化物催化表面物理化学。

相关文章

- 中国科大构建圆偏振光学映射器件2025-09-08 10:53:03

- 中国科大超导研究团队在镍基高温超导体研究中取得重要进展2025-09-05 19:11:01

- 中国科大在量子模拟实验中观测到“弦断裂”现象2025-09-05 19:07:14

- 中国科大揭示单个铁酞菁分子中电子自旋共振和近藤共振共存的微观机制2025-09-01 19:31:01

- 中国科大成功举办“第十五届国际量子密码会议”2025-09-01 15:26:31

- 中国科大揭示二氧化碳电还原的界面氢源调控机制2025-08-31 11:30:17