中国科大揭示单个铁酞菁分子中电子自旋共振和近藤共振共存的微观机制

- 时间:2025-09-01 19:31:01 来源:合肥微尺度物质科学国家研究中心

近日,我校单分子科学团队,通过发展基于扫描隧道显微镜的电子自旋共振(STM-ESR)技术及其磁共振成像(MRI)技术,揭示了单个铁酞菁(FePc)分子中电子自旋共振和近藤(Kondo)共振共存的微观机制。相关工作以“Microscopic Mechanism of Coexisting Electron Spin Resonance and Kondo Resonance in a Single Iron Phthalocyanine Molecule”为题发表在《物理评论快报》(Phys. Rev. Lett. 135, 086403 (2025))上。

量子体系中轨道的多重性显著影响着Kondo屏蔽效应与局域自旋磁化之间的竞争机制。针对特定轨道参与的物理过程进行甄别,不仅对推进自旋电子器件发展至关重要,更能深化对多体量子现象的理解,但这一直是极具挑战性的前沿课题。近年来,STM-ESR技术的发展,为解决上述挑战提供了机遇。然而,在先前的报导中,单个Cu原子和FPc分子存在电子自旋共振和Kondo共振共存的现象,表明这类看似简单体系的复杂性,其微观机制仍有待进一步厘清。

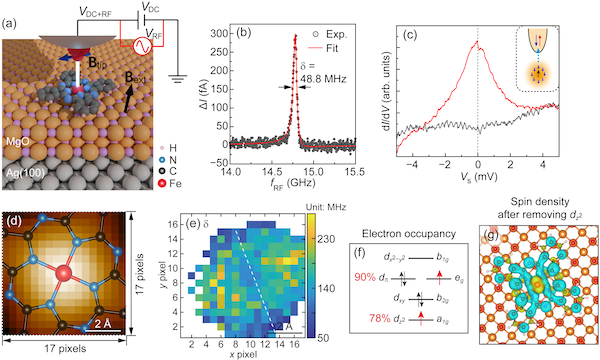

本项研究中,团队基于超高真空、极低温(400 mK)、强磁场(11 T)扫描隧道显微镜系统发展出了STM-ESR技术,在原子级空间分辨率下获得了近200 neV(~50 MHz)的能量分辨率(图1a,b)。基于该技术,系统研究了MgO/Ag(100)基底上单个FePc分子的量子行为。在远低于Kondo温度TK的极端条件下,观测到了Fe(II)离子中心同时存在ESR信号与Kondo共振现象(图1c),并确定二者所对应的磁矩均为1玻尔磁子(1µB),表明ESR和Kondo共振通道中均呈现S = 1/2的自旋态。基于原子级分辨的磁共振成像揭示了ESR线宽具有二重对称的空间分布,体现了分子内自旋-晶格弛豫特征(图1d,e)。结合理论分析,并在S = 1的双通道Kondo模型框架下,阐明了FePc分子S = 1的磁基态,其中dπ轨道的S = 1/2自旋贡献ESR通道,而dz2轨道的S = 1/2自旋贡献Kondo共振(图1f,g)。

中国科大博士生陈琦、合肥国家实验室初级研究员杜宏健、中国科大博士生孟鑫勇为该论文的共同第一作者。中国科大王兵教授、合肥国家实验室马传许研究员为论文共同通讯作者。中国科大李斌副教授为本工作了提供了大量理论计算支持。研究工作得到了科技部、中国科学院、国家自然科学基金委、新基石科学基金会等项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1103/cgq3-dyxb

图1 a,b:STM-ESR测量。c:Kondo共振。d,e:磁共振成像测量。f,g:理论计算结果。

相关文章

- 中国科大开发毫秒时间分辨冷冻电镜技术,破解神经突触传递生物物理机制2025-10-17 09:00:42

- “看清”单链DNA上每一个碱基的结构——中国科大算法辅助的针尖增强拉曼显微成像实现单碱基精度识别2025-10-16 15:16:49

- 中国科大发展“绿氢冶铁” 新技术2025-10-09 16:02:57

- 中国科大在一维极化子超晶格精密探测研究中取得重要进展2025-09-24 18:18:38

- 中国科大揭示二维笼目晶格中的电子手性可导致声子手性2025-09-22 09:02:40

- 中国科大基于频率测量法实现超高精度分子线强度比2025-09-21 08:56:04