【沈阳日报】“墨子号”卫星实现千公里级量子纠缠分发

- 时间:2017-06-19 07:40:38 来源:沈阳日报|

量子纠缠分发

就是将一对有“感应”的量子分置于两地。这尤其适用于保密通信,在此基础上的量子通信技术被誉为信息安全的“终极武器”。

量子纠缠

是一种奇特的量子力学现象,通俗地说,两个处于纠缠状态的量子就像有“心灵感应”,无论相隔多远都可瞬间互相影响,爱因斯坦称之为“鬼魅般的远距作用”。

从百公里到千公里,中国“墨子号”量子卫星将量子纠缠分发的世界纪录提高了一个数量级。15日美国《科学》杂志以封面文章形式发布了中国“墨子号”量子卫星的重大成就,并在一份简介中将这项中国科学家独立完成的工作称为“一项里程碑式的研究”。

在《科学》杂志封面上,“墨子号”从星空向地面发出两道光,宛如两条长腿跨出一大步,也象征量子通信向实用迈近一大步。杂志刊发了中国科学技术大学教授、量子卫星项目首席科学家潘建伟等人的论文,题为《基于卫星的纠缠分发距离超过1200公里》。

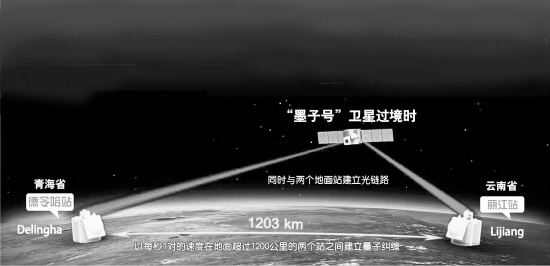

论文说,通过“墨子号”向地面发射光子,每对处于纠缠状态的光子中的一个发向青海德令哈站,另一个发向云南丽江站,两个地面站之间的距离达到1203公里。这是世界上首次实现千公里量级的量子纠缠。

解答疑问

卫星传输对精度要求有多高?

好比从万米高空扔下一连串硬币,在地面用存钱罐接住

要让量子通信实用化,需要实现量子纠缠的远距离分发。但量子地面传输无论通过光纤或大气都有较大信号损耗,此前国内外地面实验传输距离一直停留在一百公里量级。解决这个问题的一个有效办法就是利用卫星向地面分发。

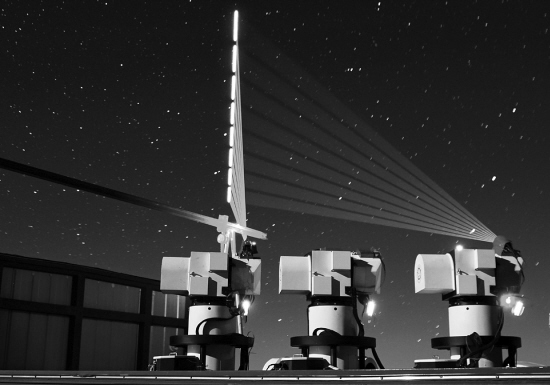

作为世界首颗量子科学实验卫星,“墨子号”星地纠缠分发的传输衰减仅是同样距离地面衰减的万亿分之一。但这种方式对精度要求极高,好比从万米高空飞机上扔下一连串硬币,在地面用存钱罐接住。

量子纠缠分发是怎样实现的?

以每秒1对的速度在地面超过1200公里的这两个站之间建立两个光子的量子纠缠

量子卫星科学应用系统总设计师彭承志说,“墨子号”卫星运行在500公里高的轨道上,卫星上的纠缠源设备每秒产生800万个纠缠光子对。卫星经过中国上空时,同时与青海德令哈站和云南丽江站两个地面站建立光链路,跟瞄精度达到0.4微弧度,从而实现持续稳定的纠缠分发。我们以每秒1对的速度在地面超过1200公里的这两个站之间建立两个光子的量子纠缠,该量子纠缠的传输衰减仅仅是同样距离地面光纤的一万亿分之一。这是首次将量子纠缠分发的世界纪录从百公里提高到千公里量级。

彭承志表示,这是量子卫星上天以来迄今为止的最大成果,除了量子纠缠分发实验外,“墨子号”的其他科学实验任务,包括高速星地量子密钥分发、地星量子隐形传态等,也在紧张进行中,预计今年会有更多的科学成果陆续发布。

这个成果将来有什么用?

可以在两地之间直接建立安全密钥

彭承志表示,最直接的一个应用,基于所实现的千公里纠缠分发,可以在两地之间直接建立安全密钥,这是目前无需借助可信中继,在千公里的距离建立安全量子密钥的唯一方式;另一个直接的应用是利用纠缠分发来实现量子隐形传态方案,用于量子态的远程制备和操纵,在分布式量子网络中非常有用。

彭承志说,下一步我们要在提升卫星的覆盖范围上攻关,通过高轨卫星或者“量子星座”网络的方式,解决目前只能在地影区工作的限制,最终能够实现全天时的量子通信网络。

量子卫星项目首席科学家潘建伟对记者说:“这项工作为未来开展大尺度量子网络和量子通信实验研究,以及开展外太空广义相对论、量子引力等物理学基本原理的实验检验奠定了可靠的技术基础。”

成果意义

量子通信向信息安全“终极武器”方向迈出历史性步伐

从百公里级到千公里级,中国量子卫星的成就,让量子通信向实用化迈进了一大步,并从技术上验证了构建全球量子通信网络的可行性。未来,利用卫星的中转,甚至可以实现地面上相距数千公里甚至覆盖全球的广域量子保密通信。

本次实验成果,也是量子通信向信息安全“终极武器”方向迈出的历史性步伐。在量子保密通信中,由于量子的不可分割、不可克隆和测不准的特性,所以一旦存在窃听就必然会被发送者察觉并规避。

正如潘建伟所说,如果说地面量子通信构建了一张连接每个城市、每个信息传输点的“网”,那么量子科学实验卫星就像一杆将这张网射向太空的“标枪”。当这张纵横寰宇的量子通信“天地网”织就,海量信息将在其中来去如影,并且“无条件”安全。

各方声音

《科学》杂志在一份简介中将这项中国科学家独立完成的工作称为“一项里程碑式的研究”。论文审稿人认为,这一成果是“兼具潜在实际应用和基础科研重要性的重大技术突破”、“毫无疑问将在学术界和广大社会公众中产生非常巨大的影响”。

亚历山大·谢尔吉延科——美国波士顿大学量子技术专家:

“这是一个英雄史诗般的实验,因为有许多不利因素可能破坏这个里程碑式实验中光子纠缠的量子性质,这对研究人员很不利。中国研究人员的技巧、坚持和对科学的奉献应该得到最高的赞美与承认。”

塞思·劳埃德——美国麻省理工学院量子技术专家:

“这项工作是纠缠分发技术的一个真正突破。通过分发源于卫星的高精度纠缠源的纠缠光子,这些作者在相隔1200公里的两个光子之间建立起纠缠状态,这个距离的量级远高于之前的实验。这项实验表明远距离量子通信确实在技术上可行,让人们看到了在不久的未来构建远程量子通信的希望。”

托马斯·延内魏因——加拿大滑铁卢大学量子技术专家:

“国际上确实存在量子科研竞赛。这个中国团队已克服了好几个重大技术与科学挑战,清楚地表明了他们在量子通信领域处于世界领先地位。自2000年以来,我一直从事这个方面的研究工作,因此我可以很好地证明这个中国团队表现出的勇气、奉献和技巧。”

背景链接

量子卫星“墨子号”是中国自主研制的世界上首颗空间量子科学实验卫星,于2016年8月16日发射升空,是中科院空间科学先导专项首批科学实验卫星之一。

量子卫星的主要目标之一是进行星地高速量子密钥分发实验,并在此基础上进行广域量子密钥网络实验,以期在空间量子通信实用化方面取得重大突破。同时,量子卫星在空间尺度进行量子纠缠分发和量子隐形传态实验,将使人类首次具有在空间尺度开展量子科学实验的能力,成为我国在基础物理学领域对世界的又一重要贡献。

(本组稿件均据新华社)

《沈阳日报》 2017年6月17日 http://epaper.syd.com.cn/syrb/html/2017-06/17/content_87009.htm?div=1

相关文章

- 【中国科学报】“墨子号”成果入选2018年度国际物理学十大进展2018-12-25 01:43:23

- 【安徽日报】“墨子号”成果入选国际物理学十大进展2018-12-24 07:32:18

- 【安徽日报】为创新发展提供不竭动力2018-12-20 09:35:48

- 【科技日报】我科学家率先观测到化学反应中的“几何相位”效应2018-12-18 00:49:50

- 【央广网】中国科学家首次观测到化学反应中的“几何相位”效应2018-12-17 02:57:15

- 【大连日报】将化学动力学中一个“不可能”变成了“可能”2018-12-17 02:53:54