中国科大揭示二氧化碳电还原的界面氢源调控机制

- 时间:2025-08-31 11:30:17 来源:中国科大新闻网

近日,中国科学技术大学曾杰教授团队联合悉尼大学李逢旺教授团队,在强酸性条件下二氧化碳电还原研究中取得重要进展。研究人员通过在铋催化剂表面固定含氮唑类有机分子层,实现了对界面氢源类型的动态调控,显著提高了强酸环境中二氧化碳还原制甲酸的选择性。相关成果以“Immobilized Azole Layer Tunes Interfacial Hydrogen Source for CO2 Electroreduction in Strong Acid”为题,8月27日发表于《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)。

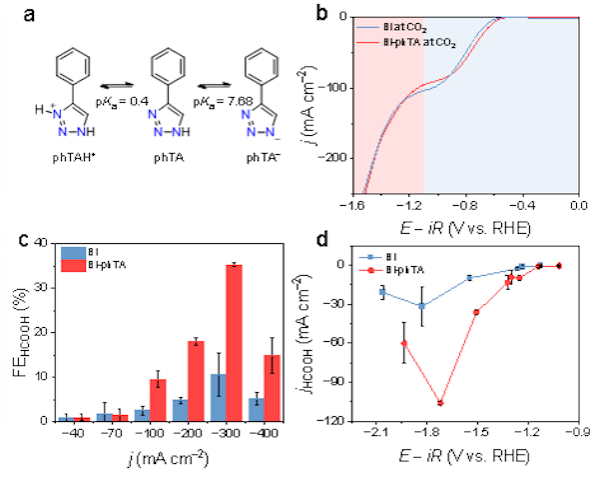

实现强酸条件下二氧化碳电还原反应的高选择性,是解决“碳酸盐形成”问题的关键途径,但其面临析氢反应的激烈竞争。氢源类型(氢离子或水分子)对反应路径的影响机制尚不明确。在本研究中,研究人员设计了一种固定在铋催化剂表面的功能化三氮唑修饰层,可在pH = 0.4的强酸环境中根据电位变化动态调节界面氢源。在–300毫安每平方厘米、pH = 0.4的条件下,铋-三氮唑催化剂的甲酸法拉第效率达到36%,远高于未修饰铋催化剂的不足10%(图1)。

图1.强酸性环境下二氧化碳还原制甲酸的反应性能

实验与模拟结果表明,有机分子层具有双机制作用:在低电位、高局部氢离子浓度条件下,质子化的有机层可作为质子中继并静电排斥体相氢离子;在高电位、低局部氢离子浓度条件下,去质子化的有机层破坏界面水氢键网络,抑制格罗特斯型质子传输,从而使氢源由氢离子转向水分子,显著抑制析氢反应(图2)。该项研究通过动态响应的功能有机分子层实现了对氢源类型的主动调控,深化了对强酸环境中二氧化碳电还原界面过程的理解,为在苛刻酸性环境中提升二氧化碳还原选择性提供了一种新思路。

图2.反应机理研究

该项研究受到科技部、国家自然科学基金委、中国科学院等项目资助。曾杰、李逢旺为该论文的共同通讯作者,中国科学技术大学博士生石耀辉和悉尼大学博士后杨雨为共同第一作者。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c11829

相关文章

- 中国科大利用金属-载体协同机制实现甲烷高选择性制乙酸2025-08-11 17:39:45

- 中国科大揭示丙烷脱氢催化剂的结构演变新机制2025-06-04 23:14:14

- 中国科大在单原子配位环境调控领域获得新进展2025-06-04 22:04:20

- 中国科大在催化结构动态行为调控领域获得新进展2025-05-29 22:03:23

- 中国科大在甲烷干重整领域取得新进展2025-05-27 23:22:52

- 中国科大提出催化剂抗烧结新策略2025-03-10 23:05:13